Manolo ya era un zagalón cuando mis padres decidieron enviarme a un internado de la capital para que estudiara el Bachillerato. Yo aún no había cumplido los once años. Aunque distante poco más de 50 kilómetros de mi pueblo, aquella urbe provinciana sin pretensiones me pareció tan lejana como si estuviera en el fin del mundo, allí donde Julio Verne situó el faro de una de sus novelas.

Mi paisano Manolo ya llevaba en aquel colegio, similar al que inspiró a Vaz de Soto su libro ‘El infierno y la brisa’, varios cursos, así que mis progenitores me encomendaron a su protección frente a la jauría humana compuesta por otros doscientos aprendices, oriundos de los municipios más insospechados. Sólo con enterarse del lugar de procedencia de muchos de ellos ya se podían situar en el mapa los pueblos de la provincia y aprender sin libros ni maestros la primera lección de geografía, como si se tratara del método de Paulo Freire.

De vez en cuando mi paisano Manolo se sentaba junto a mí en el alféizar de una ventana, extraía de uno de sus bolsillos una armónica e interpretaba melodías llenas de nostalgia que nos transportaban a ambos a nuestro añorado pueblo, sito en las estribaciones de Sierra Morena, nuestro común y miltoniano paraíso perdido, como el Moguer del niñodiós Juan Ramón, para el que, como a nosotros, cada casa era palacio y catedral cada templo.

Pasaron los años, entonces tan lentos y ahora a la velocidad de la luz, y mucho antes siquiera del cierre de la mina de la que dependía la economía local mi paisano Manolo tomó el mismo camino que otros 800.000 andaluces que en Cataluña acabaron formando la denominada “novena provincia”: el doloroso camino de la emigración.

Manolo lleva en Barcelona decenios, pero no vive allí, aunque lo parezca. En realidad, como en la canción de Luis Aguilé que él podría tocar con su armónica, su corazón lo sigue teniendo en nuestro blanco pueblo andaluz, donde aún conserva la casa familiar, como los historiadores dicen que los judíos expulsados de Sefarad conservan las llaves de sus viviendas, confiando en regresar algún día, aunque ese día se cuente ya por siglos.

Mi paisano Manolo, al igual que otros hijos de nuestro pueblo tan exiliados económicos como él, procura volver para reencontrarse con sus raíces al menos una vez al año, con motivo de la Feria estival, pero no siempre puede. Es más, cada vez puede menos. Ya se sabe: que si el trabajo, que si los hijos que le nacieron en aquella tierra extraña, que si los nietos que le atan cada día más…

Aun así, contra viento y marea, Manolo mantiene en pie su casa en el pueblo, a 1.100 kilómetros de Barcelona, una de esas casas tan denostadas por los políticos, porque para éstos no está llena de amor; de esa infancia que es la patria del hombre; de proustianos recuerdos de pestiños y torrijas; de las voces de abuelos, padres y hermanos; de vivencias, ilusiones, sueños y también de lágrimas; de tantas cosas sin las que Manolo no entendería su existencia y no se entendería la existencia de Manolo. Sí, la casa de mi paisano está maldita a ojos de los políticos sin alma porque para ellos es una mera vivienda vacía, una inútil vivienda desocupada durante años y años, por lo que dicen que deben buscar fórmulas fiscales para castigarle, a él y a otros propietarios como él, por no ponerla en el mercado ( en venta o alquiler) y no generar, según ellos, ninguna actividad económica. Opinan que es como aquellos bienes en manos muertas de la Desamortización de Mendizábal.

Cuando voy al pueblo casi siempre paso por delante de la casa aparentemente cerrada y aparentemente vacía de Manolo. Aparentemente, porque como suele ocurrir en nuestros pueblos andaluces la vecina, ya octogenaria, de toda la vida tiene las llaves que le dejó Manolo y periódicamente abre la vivienda para que se oree, la inspecciona y da parte telefónico a Barcelona de cualquier mínima incidencia. En mi pueblo los vecinos se cuidan unos a otros y cuidan de sus cosas, incluso -o más- las de los ausentes. Allí se practica desde siempre eso que ahora los modernos de las ciudades, pensando en que han descubierto América, llaman con anglicismos raros, como “coliving”, “cohousing” y palabros por el estilo.

Deambulando machadianamente por la calle, al pasar por la puerta de Manolo se me ocurrió calcular cuánto le estará costando, por amor a su tierra andaluza, mantener la casa en el pueblo, a la que antes volvía una vez al año durante las fiestas patronales y ahora lo hace cada vez más de tarde en tarde. Veamos:

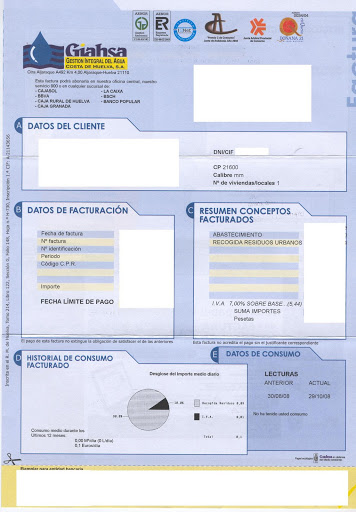

-La factura mensual de la compañía del agua, aunque no consuma nada, le cuesta 25 euros (300 euros/año).

-El recibo de la luz, aunque no encienda ninguna bombilla y sólo por una potencia normal de 3,3 Kw, 17 euros mensuales (204 al año).

-El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que le carga el Ayuntamiento y que él tiene domiciliado en una entidad financiera otrora andaluza y ahora tan catalana como allí donde se encuentra, asciende para una casa como la suya a unos 278 euros anuales.

-La tasa de residuos, 48 euros/año.

-El Ministerio de Hacienda la califica como una segunda residencia, ya que su vivienda habitual es la de Barcelona, por lo que le imputa en la declaración anual de la renta (IRPF) una renta presunta (vamos, como si estuviera ingresando dinero por un supuesto pero inexistente alquiler) de 500 euros, que le restan en el resultado final de su declaración.

Así pues, a mi paisano Manolo la casa que califican de vacía en el pueblo y que mantiene por amor y para no perder sus raíces, a la que sueña con volver antes que morirse lejos de Andalucía, le cuesta como mínimo 1.330 euros anuales.

Pero eso no es todo. Si además la tuviera asegurada, la compañía aseguradora le cobraría unos 130 euros anuales. Cada cinco años debe pasar la obligada inspección del butano, a razón de entre 60 y 80 euros. También cada cierto tiempo contrata a albañiles y/o pintores del pueblo para que revisen el tejado, encalen los muros exteriores e interiores y arreglen los desperfectos que surgen con el paso del los años y la acción de los elementos o le hagan algunas mejoras. A ello hay que añadir la compra de algún mobiliario nuevo, los consumos que hacen él y su familia cuando vienen…

Así que Manolo, aun a 1.100 kilómetros de distancia, da jornales a albañiles y/o pintores, contribuye a la cuenta de resultados de Giahsa, Endesa y Repsol y aporta a las arcas del Ayuntamiento y del Ministerio de Hacienda sin apenas disfrutar siquiera de los servicios públicos de su municipio de origen.

Por eso, cada vez que oigo a políticos demagogos hablar de imponer tasas específicas a los propietarios de viviendas vacías para penalizarlos fiscalmente, sin tener ni idea del esfuerzo económico que hacen aquéllos ni de su contribución al erario público, me acuerdo de mi paisano Manolo, el que a su pesar está censado en Barcelona, y me digo que a Manolo y a tantos como él no hay que imponerle una tasa, sino una medalla, la medalla de oro de la España vacía.

El entonces alcalde se inventó una finca en la que falseó el nombre, la calificación urbanística, la extensión….. y con el argumento de que no estaba aún inscrita acudió al Registro de la Propiedad, que la inmatriculó sin verificar ni un solo dato, pese a que los terrenos, ejidos comunales, constaban como tales en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento e ¡inscritos en el mismo Registro desde el año 1933!.

El entonces alcalde se inventó una finca en la que falseó el nombre, la calificación urbanística, la extensión….. y con el argumento de que no estaba aún inscrita acudió al Registro de la Propiedad, que la inmatriculó sin verificar ni un solo dato, pese a que los terrenos, ejidos comunales, constaban como tales en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento e ¡inscritos en el mismo Registro desde el año 1933!.

El pasado 5 de octubre murió en Madrid a los 73 años de edad Luis Gómez Llorente, exvicepresidente del Congreso de los Diputados, exsecretario de Formación del PSOE y ex profesor de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Esta luctuosa noticia me retrotrae 35 años en el tiempo, cuando yo era entonces un joven veinteañero estudiante de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En un suelto de la revista Triunfo habíamos leído, tanto yo como algunos otros compañeros de aquella época, la noticia de la muerte en el exilio de México de un historiador socialista que había nacido en Zalamea la Real, nuestro pueblo natal: Antonio Ramos Oliveira. Ninguno teníamos noticia de la existencia de aquel personaje, y aquello fue motivo más que suficiente para tratar de reconstruir su biografía zalameña y, luego, de tributarle un homenaje reivindicativo de su memoria, tal como ya conté en una Revista de Feria de Zalamea. Y allí que aprovechando mi estancia estudiantil en la capital de España y con el entusiasmo y la ingenuidad propias de la edad, me dediqué a recabar apoyos en pro de la materialización de aquella idea de aquellos que pudieran tener alguna vinculación con Ramos Oliveira o motivo para adherirse al proyecto.

El pasado 5 de octubre murió en Madrid a los 73 años de edad Luis Gómez Llorente, exvicepresidente del Congreso de los Diputados, exsecretario de Formación del PSOE y ex profesor de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Esta luctuosa noticia me retrotrae 35 años en el tiempo, cuando yo era entonces un joven veinteañero estudiante de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En un suelto de la revista Triunfo habíamos leído, tanto yo como algunos otros compañeros de aquella época, la noticia de la muerte en el exilio de México de un historiador socialista que había nacido en Zalamea la Real, nuestro pueblo natal: Antonio Ramos Oliveira. Ninguno teníamos noticia de la existencia de aquel personaje, y aquello fue motivo más que suficiente para tratar de reconstruir su biografía zalameña y, luego, de tributarle un homenaje reivindicativo de su memoria, tal como ya conté en una Revista de Feria de Zalamea. Y allí que aprovechando mi estancia estudiantil en la capital de España y con el entusiasmo y la ingenuidad propias de la edad, me dediqué a recabar apoyos en pro de la materialización de aquella idea de aquellos que pudieran tener alguna vinculación con Ramos Oliveira o motivo para adherirse al proyecto. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.

¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo. Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas diseminadas) y en las otras siete provincias andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.

Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas diseminadas) y en las otras siete provincias andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años. Los hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.

Los hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.